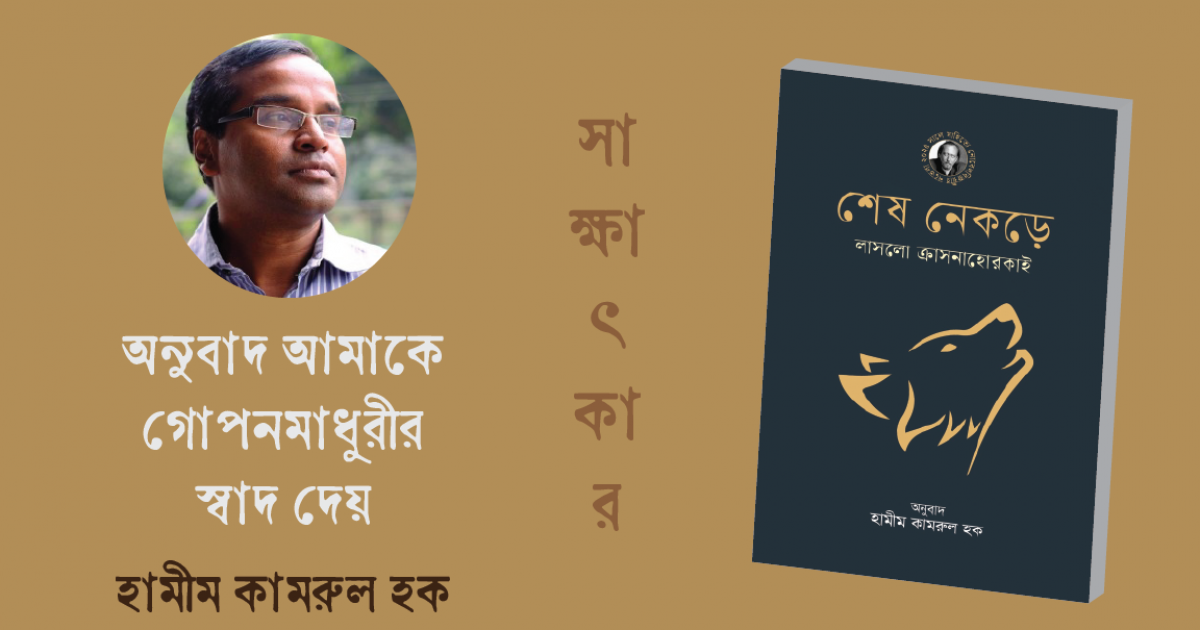

এ বছর সাহিত্যে নোবেল জয়ী হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের উপন্যাস ‘শেষ নেকড়ে’ বাংলায় অনুবাদ করেছেন কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক হামীম কামরুল হক। অনুবাদের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতা বিষয়ে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হেমায়েত উল্লাহ ইমন।

হেমায়েত উল্লাহ ইমন: লাসলোর ভাষা, দীর্ঘ ও জটিল ধরনের বাক্য অনুবাদ করতে গিয়ে প্রবাহ ও ছন্দ রক্ষায় কোন ধরনের ভাষাগত বা কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন?

হামীম কামরুল হক: লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখা আসলে যতটা জটিল মনে হয়, ততটা জটিল নয়। মুশকিলটা হলো তার ভাষাপ্রবাহ রক্ষা করা; কারণ কমা দিয়ে দিয়ে, অবিরাম বাক্যের স্রোত তো আছেই, সেই সঙ্গে একটি বাক্য বা কথা, যেমন ‘কেমনটাই ঘটেছিল’—লিখে কী ঘটেছিল, এটা বোঝা যায়, তলের কয়েকটা বাক্য পার হয়ে, মাঝে এমনভাবে অন্য কিছু কথা ঢুকে পড়ে যা সেখানে তৎক্ষণাৎ দরকারি ছিল। ফলে এই ভারাসম্য রক্ষা করতে হয়। প্রচুর যে, যার, যেটি, সেটি, যে যে, যা যা—এমন বার বার প্রয়োগের বিষয় আছে। আর অতি অবশ্যই ছন্দ রক্ষার বিষয় আছে। শব্দ প্রয়োগের ব্যঞ্জনাটা আয়ত্তে না থাকলে লাসলো অনুবাদ একটু কঠিন।

অনুবাদকারীর গদ্যবোধ ও কাব্যবোধ—দুটোই থাকতে হবে উচ্চপর্যায়ের—এটা বোধ করেছি। নিঃসন্দেহে আমার জন্য দারুণ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু যত বাধা, তত বাধা পার হওয়ার আনন্দ। লাসলোর শেষ নেকড়ে অনুবাদ করেছিলাম, বোধ করি একটা ঘোরগ্রস্ত দশায়। একটানা। চৌদ্দ হাজারের মতো টেক্সটটা অনুবাদ করতে খুব বেশি সময় নিইনি, সেই ২০১৪ সালে।

প্রশ্ন: অনুবাদে লাসলোর দার্শনিক দিকটা রাখার চেষ্টা করেছেন, নাকি পাঠযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?

উত্তর: লাসলোর দর্শন তো নিহিত দার্শনিকতা। সব লেখকের মতো তার ভেতরে অস্তিত্ব ও এর সংকটের বিষয়গুলি ফিরে ফিরে এসেছে। যদিও কিছু প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও কথায় সেটি ওপরেও উঠে আসে। জীবনের নশ্বরতার বোধ দারুণ—এ বোধ তিনি তৈরি করেছেন। কিন্তু গদ্যের নির্মাণে এর নিহিত কাব্যিকতা যেমন সব মিলিয়ে দেখা দেয়, লাসলোর দর্শনও তাই। জীবন অবিনশ্বর নয়, কিন্তু তাই বলে তো আমরা জীবন শেষ হওয়ার আগেই এটাকে ধ্বংস করতে পারি না, কিন্তু করছি তো তা-ই। আর প্রাণ কেবল মানুষকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়, অস্তিত্ব সব কিছুর আছে, তার গুরুত্ব আছে। একটা লোহা কি পাথার কি তিমি মাছ বা ছোট বা ক্ষুদ্রতম প্রাণী, সেও পৃথিবীর অংশীদার। আমরা নির্বিচার হত্যা করতে পারি না, ধ্বংস করতে পারি না। কারণ না চাইলেও সব ধ্বংস হবে, কিন্তু তার আগে আমরা কেন সেই দায় নেব। অথচ তা-ই করছি আমরা। শেষ নেকড়ে-তে এটা দারুণভাবে এসেছে।

বোঝাই যায়, লাসলো এককাট্টা পশ্চিমা দর্শনের বা দৃষ্টিভঙ্গির লোক নন। বৈশ্বিকচিন্তা তার নানান লেখায়ই দেখা যায়। প্রাচ্যের দর্শনের বিশেষ করে বৌদ্ধদর্শন ও সুফি মতবাদ তাকে আকৃষ্ট করেছে, এবং লেখায় তিনি এর প্রয়োগ করেছেন, খুব গভীরভাবে। তার ভেতরে প্রলয়বিষাদ, সর্বনাশীপ্রবণতা, ধ্বংসপ্রবণতা একটি মরমি স্তরে উন্নীত হয়েছে—সেটি ধরার জন্য তেমন শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা করেছি। ‘শেষ নেকড়ে’ এর বেশ কিছু জায়গায় এমন আছে। যেমন যে বারে বসে কথক, সেই শপার্শভাইনের পরিবেশ, বারম্যানের উদাসীনতা এবং এর বিপরীতে, কথকের কথা বলে যাওয়া—সবই কেমন ‘নোইর মুভি’ এর মতো মনে হয় মাঝে মাঝে আবছা হয়ে যায়, ফের উজ্জ্বলতা আসে, ফের আবছা হয়ে যায়। এছাড়া হোসে মিগুয়েল লোকটা যখন কাহিনিতে এলো, তার বর্ণনা যেভাবে দিয়েছেন লাসলো, তার কথা বলা বাক্যপ্রয়োগ, এর আগে একটা বিশেষণও দিয়েছেন ‘মিলিটরি কায়দার তাক লাগানো বিষাদ’—এটা ঠিক গাম্ভীর্য দিয়ে বলা যেতো না। ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার ও সেই সঙ্গে পাঠযোগ্যতা টিকেও গণ্য করে অনুবাদটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। ‘শেষ নেকড়ে’ এর মধ্যে এক ধরনের বিবর্ণ ব্যাপার আছে। রংদার নয়। বিষাদের তীব্রতা তলে তলে আছে, ওপরে আছে বিবর্ণ বা রং উবে যাওয়া বিষয়। এসব চেষ্টা করেছি আনার।

প্রশ্ন: এই অনুবাদ আপনার নিজের অনুবাদচর্চা বা সাহিত্যবোধে কী ধরনের পরিবর্তন বা প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর: আমি তো মনে করি, অনুবাদ করতে গেলে আমি প্রচুর বাংলা শব্দের প্রয়োগের নতুন ধরন খুঁজে পাই। এছাড়া অন্য ভাষার লেখকদের বলার ভঙ্গি, আবহ নির্মাণে সমৃদ্ধ হই। আমার প্রথম বড়ো অনুবাদ একসময়ের নাম করা দৈনিক ‘আজকের কাগজ’ এর ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক শামীম রেজা জেমন বল্ডুইনের সেই ‘জিওভান্নিস রুম’ প্রায় পুরোটা সুবর্ণরেখার ঈদসংখ্যায় ছেপে দিয়েছিলেন। তখন হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি।…ওই উপন্যাসটি অনুবাদ করে আমি নিজে ভেতর থেকে উপন্যাস লেখা আধুনিক কিছু কলাকৌশল জেনেছিলাম। কিন্তু আমি অনুবাদ করি, মূলত নিজের ভালোলাগা থেকে এবং ভাষা ও লেখার চর্চা জারি রাখার জন্য। নানান সময়ই আমি বিচিত্র বিষয় অনুবাদ করেছি। মুলক রাজ আনন্দের গল্প, অমৃতা প্রীতম, ভৈকম মুহম্মদ বশির থেকে শুরু করে গার্সিয়া মার্কেসের প্রবন্ধ কি মার্টিন হাইডেগারের ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ—এসব অনুবাদ দারুণ উপভোগ্য ছিল বলেই করেছিলাম। একসময় নিজের ভালোলাগা থেকে হুইটম্যান, রিলকের বেশ কিছু কবিতার অনুবাদ করেছিলাম। এখনও করি। এটা আমার একটা নিজের সঙ্গে নিজের খেলা বলা যায়। গোপন ও মধুর বিষয়। নজরুলের একটা কথা আছে না, ‘যত গোপন তত মধুর’, অনুবাদ আমাকে এই গোপনমাধুরীর স্বাদ দেয়। এছাড়াও নানান কবি ও লেখকদের কোনো লেখা ভালো লাগলেই অনুবাদ করার ঝোঁক পেয়ে বসে। এছাড়াও বিদেশি কোনো ভালো বই পেলে ও পড়লে মনে হয়, আহা যদি অনুবাদ করা যেত, বাঙালি পাঠকদের সঙ্গে যদি ভাগাভাগি করতে পারতাম বিষয়টি—এমন জায়গা থেকেও অনুবাদ করেছি কিছু।

প্রশ্ন: অনুবাদের ভবিষ্যৎ ও পাঠ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের পাঠকমহলে লাসলোর মতো লেখকের অনুবাদ কী ধরনের নতুন পাঠ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখা অনুবাদ করতে গিয়ে আমি টের পেয়েছি, একাগ্রতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা মেজাজটা ফিরে পাওয়ার ব্যাপার ঘটেছে। ভাষা প্রবাহের নতুন ধরন, বাক্যপ্রবাহ, যেটা বহু আগে বাংলা ভাষায় কমলকুমার মজুমদার, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ করেছেন, পরে দেবেশ রায় থেকে শহীদুল জহির—বয়ানকৌশলের সঙ্গে ভাষা ভেঙে ভাষা তৈরির এই মাত্রার লেখা তো আমাদের ঐতিহ্যে বিরল নয়। লাসলোতে নতুন করে সেটাই দেখলাম। পশ্চিমে জয়েস বা প্রুস্তে এমন আছে। লাসলো অবশ্য কাফকা-ভক্ত। কাফকা আবার তলস্তয়ের। লোকে ভাবে দস্তয়েভস্কি কাফকার গুরু। লাসলো আবার ‘দস্তয়েভস্কি-পছন্দ’ লোক।

‘শেষ নেকড়ে’ দৈনিক সমকালের কালের খেয়ায় প্রথম কিস্তি ছাপা হওয়ার পর অনেকেই জানিয়েছেন, যে অনুবাদটি তাদের ভালো লেগেছে। জটিলার্তের ভেতরেও যথাসম্ভব সহজ ভাব আছে বলেই এটা হয়েছে। যদিও ওই হাঙ্গেরীয় গদ্য থেকে ইংরেজি গদ্যে ভাষান্তরে অনেকের অনুমান যে তার লেখায় এত যে যা টি টা খানাখানি নেই। বা আমি সেসব এড়াতে পারতাম।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখা বাঙালি শ্রেষ্ঠ লেখকদেরই উত্তরসূরিদেরই আরেক নমুনামাত্র। লাসলো কথন ও চিন্তনের পালটাপালটি করতে করতে এগিয়ে যায় অর্থাৎ চিন্তা ও দৃশ্যের সমন্বয়ে ঘটনা ও চরিত্র তৈরি করেন। তার ভাষার স্রোতে সাঁতার কাটতে পারলে লাসলোর গদ্যসমুদ্র দারুণ আনন্দদায়ক। বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেটের কারণে যে বিক্ষিপ্ত মন তৈরি হয়েছে, লাসলোর পাঠ সেখানে একটা নতুন বিন্যাস তৈরি করতে পারে। একাগ্রতার নতুন অনুশীলন হতে পারে তার লেখা। এতে ব্যক্তি হিসেবে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি। জীবনের বর্তমানে যে বিক্ষিপ্ততা তা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি।

অনুবাদ ছাড়া জীবন হয় না। আমাদের সবাই কোনো না কোনোভাবে অনুবাদ করে চলেছি। প্রমথ চৌধুরী তরজমা নামে বিখ্যাত একটি প্রবন্ধ আছে। সেখানে একজায়গায় তিনি বলেছেন, তরজমাই মনুষ্যত্ব। ফলে, অনুবাদ ছাড়া লেখালেখি তো দূরের কথা মানুষটাই হওয়া যায় না। তবে সবাই যে সাহিত্য অনুবাদ করবেন, তা তো নয়। নানান কিছু অনুবাদের কাজ পড়ে আছে। বিশেষকরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিপুল পরিমাণ বইপত্র যদি অনূদিত হতো! মুশকিল হলো সেই বই অনুবাদ করার জন্য যে বাংলাভাষাটা যত্ন করে শেখা, আমাদের বেশিরভাগ মেধাবী মানুষ, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং অর্থনীতিবিদ, রাষ্টবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা সেই বাংলা ভাষাটা যত্ন করে বোধ করি আর শিখছেন না। বাংলা ভাষা দারুণভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে অনুবাদের বিপুল চর্চা হলে। তবে তা যথাযথভাবে হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যখন বাংলা গদ্যের একদম শৈশব দশা, সেই সময়েই পুরো বাইবেল ওই ‘দুর্বল’ বাংলা গদ্যে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল। এতে বোঝা যায়, বাংলা ভাষাটাকে আমরা দুর্বল করে রেখেছি, বাংলা মোটেও ততটা দুর্বল কোনো ভাষা নয়।

Voice24 Admin

Voice24 Admin